昨年12月に補正予算案が決定し、2318億円もの国費を投入する「GIGAスクール構想」の実現までのロードマップが明らかになってきました。ICT教育の分野では世界に遅れをとっている日本が、2020年より始まるローカル5G普及に合わせて、学校教育そのものを変えようと躍起になっています。

そこで今回は、2020年1月30日に文部科学省より更新された最新の追加情報をもとに、GIGAスクール構想について親や保護者の方々が気になるポイントをまとめました。

➡その後、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令にともない、当初「令和5年度達成」を目指していたGIGAスクール構想実現が前倒しになりました。前倒しについても情報を更新しています。(2020年6月1日)

GIGAスクール構想とはなにか

GIGAスクール構想はいつから?

GIGAスクール構想の目的とは?

GIGAスクール構想でどう変わる?

GIGAスクール構想とあわせて読んでおきたい3つの記事も紹介しておきます。

目次

GIGAスクール構想とはなにか

GIGA(ギガ)スクール構想とは、「Global and Innovation Gateway for All」の略称であり、直訳すると「すべての子どもたちのための世界規模的かつ技術革新的な出入り口」、つまるところは、これからの未来を担う子どもたち一人一人に対して、世界で活躍していけるようにICT教育そのものを革新していく施策です。端末だけでなくインターネット通信環境も整備することから「GIGAスクールネットワーク構想」ともいいます。

児童生徒一人一台にPCタブレット端末を整備する

教室全員が同時にアクセスできる通信環境を整備する

これらの整備費用として、学習端末一台あたり4.5万円が、高速大容量の通信ネットワーク設置費用は一校あたり上限3,000万円(調整中)が国から補助されます。なお、補正予算2,318億円の内訳は、公立2,173億円、私立119億円、国立26億円となっています。

GIGAスクール構想はいつからいつまでに達成?

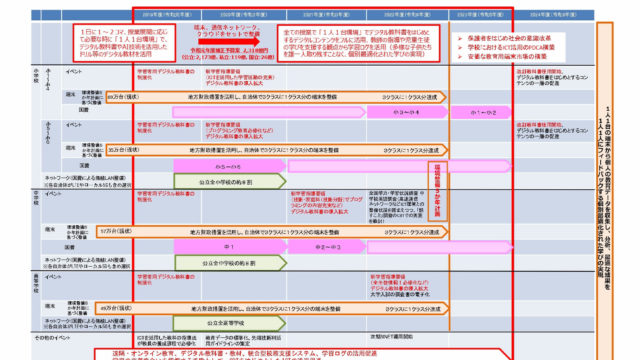

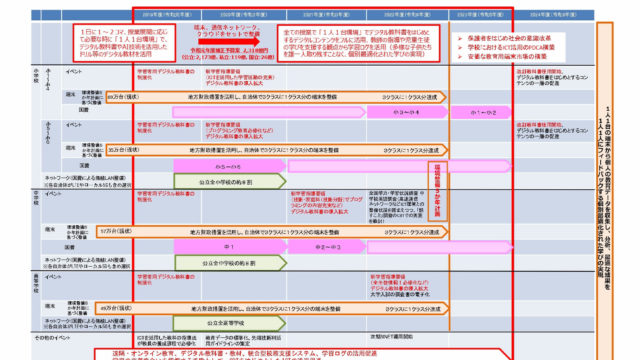

文科省が開示している『GIGAスクール構想の実現のロードマップ』及び『追加情報(2020年1月30日更新)』によると、次のようになっています。

➡2020年5月26日に文科省より更新された情報が発表されました。5月22日時点のGIGAスクール構想実現についてのまとめで、こちらが最新となっています。『GIGAスクール構想実現について(2020年5月22日時点)』

いつから開始?

| 2020年度 (R2年度) |

小学5・6年生 中学1年生 |

|---|---|

| 2021年度 (R3年度) |

中学2・3年生 |

| 2022年度 (R4年度) |

小学3・4年生 |

| 2023年度 (R5年度) |

小学1・2年生 |

2020年度はプログラミング教育が必修化されることもあり、まずは小学5・6年生と中学1年生が優先されます。なお、すでに当該学年の整備が完了している学校については、他の学年の整備に予算を充てられるように配慮される予定です。

➡新型コロナウイルスの影響により、2020年度は小学5・6年生と中学1年生に一人一台PC・タブレット端末用の予算が組まれる予定でしたが、ほかの学年もすべて今年度の補正予算に計上されました。つまり、小学1~中学3年生まですべてが2020年度補正予算に含まれ、今年度中の実現が可能となります。『参照:公立学校情報機器整備費補助金の執行について/文科省』

直近(令和1年度分)のスケジュールイメージ

補助金交付の募集開始

都道府県と市町村が協力して共同調達

市町村が端末の事業者を決定

補助金の交付申請

購入やリース契約の締結

実績をもとに交付額の決定

請求および支払い

(「GIGAスクール構想の実現」に関する説明資料/文部科学省より一部抜粋)

いつまでに達成?

| 2023年度 (R5年度) |

すべての小中学校で導入完了 |

|---|

2023年度までにすべての小中学校で「一人一台PC端末」「校内無線ネットワーク環境」の整備が義務づけられています。なお、GIGAスクール構想外の高等学校については、2022年度までに従来の地方財政措置を活用して、3クラスに1クラス分の端末を自治体が整備していくことになっています。

➡一人一台端末は努力義務ではなく、2023年度までに必ず達成させるものとして、国より各教育委員会、地方自治体に対して強制力をもって施行されるものでした。ですが、今回の新型コロナウイルスの対応により、PCやタブレットをすでに購入している学校も多く、今回の前倒しによって予算計上し、国から補助が受けられるようになっています。したがって、2023年度という実現期日は変わらないものの、今年度から補助金対象となったことで、早期の実現が可能となってきます。『参照:公立学校情報機器整備費補助金の執行について/文科省』

GIGAスクール構想の目的

GIGAスクール構想の最大の目的は、子どもたちが将来世界で活躍していけるようにすることです。そしてそのためには、一人一人の学習を最適化し、誰一人取り残すことなく、それぞれの能力や資質に合ったかたちで指導が行えるように、ICT教育環境を整えることが必要です。GIGAスクール構想をさらに掘り下げていくと、次のような狙いが見えてきます。

学習の最適化

・ICTを活用した「個別学習」

・ICTを活用した「協働学習」

校務の効率化

・校務支援システムの導入

GIGAスクール構想×学習の最適化

GIGAスクール構想の実現によって、授業のあり方が変わっていきます。すなわち、小学校や中学校ではオーソドックスな一斉授業(教師が前に立って多数の生徒に教える一方向の授業)が少なくなり、「個別学習」や「協働学習」といった多方向の授業がなされるようになります。それにより、どの生徒に対しても等しく均一だった授業から、生徒の個性や能力に合わせて最適な指導が行える授業へと変わっていくのです。

個別学習

一人一台端末があることで、児童生徒一人一人の習熟度や能力に応じた個別学習を行うことが可能になります。

たとえば、その教科が得意な生徒はどんどん発展的な問題を解いていったり、逆につまずいている生徒は教師の端末で把握できるので、教師自らが席へと出向いて指導を行えたりします。

そのほかにも、インターネットを用いた情報収集や資料作成、プログラミング教材を用いた独自作品の作成といった、従来の一斉授業では制限されていたことも実現できるようになります。

さらには、端末を自宅に持ち帰ってする「家庭学習」や生徒の学習記録を残して指導に役立てる「ポートフォリオ学習」といったことも可能になり、生徒一人一人に最適化された学習環境が整っていきます。

教育とAIの関係についてはこちら!

協働学習

GIGAスクール構想が実現すれば、生徒どうしの意見交換や発表を通じて、思考力や表現力を高め合うことができる協働学習が活発になります。

たとえば、タブレットPCを用いて複数の意見を整理・共有できたり、遠隔地の学校や地域の人々と電子黒板を通じてつながったりすることが可能です。

GIGAスクール構想×校務の効率化

GIGAスクール構想の実現により、生徒のみならず教師にもメリットがあります。学校の通信環境が整備されることで、校内業務の支援システムやツールの導入が進み、さまざまな校務の負担を減らすことが可能になります。

たとえば、授業で用いる教材プリントの作成や成績評価の書類、小テストの採点業務といった管理すべてがデジタル上で済み、業務の効率化が図れます。

また、生徒の成績データが進級によって損なわれることなく、一つのシステムで学校内で管理・共有することができるようになれば、より充実した教科指導が実現するはずです。

このように、政府が推し進める「GIGAスクール構想」は、今後の社会情勢を考えれば必要不可欠のものであり、なかば強制力を持って進められていくにちがいありません。管理コストや継続予算といったさまざまな課題が見え隠れしますが、まずは世界で活躍していけるようなIT人材を育成するためにも、教育そのものを大きく変えていくこの構想に期待したいと思います。

近年の中学入試国語科では、大学入試改革の影響を受けて思考力系の問題を出題する学校が増えています。今後は知識での差はつきにくく、思考力を問う問題の出来不出来が受験の結果を左右しかねない状況です。どんな問題が出題されるか気になる方は、Z会の無料資料請求で「ほねぶとワーク」という思考力系の問題だけを集めた問題集がもらえるので、この機会に情報収集に利用してみてください。